Al cinema dal 15 maggio distribuito da PiperFilm

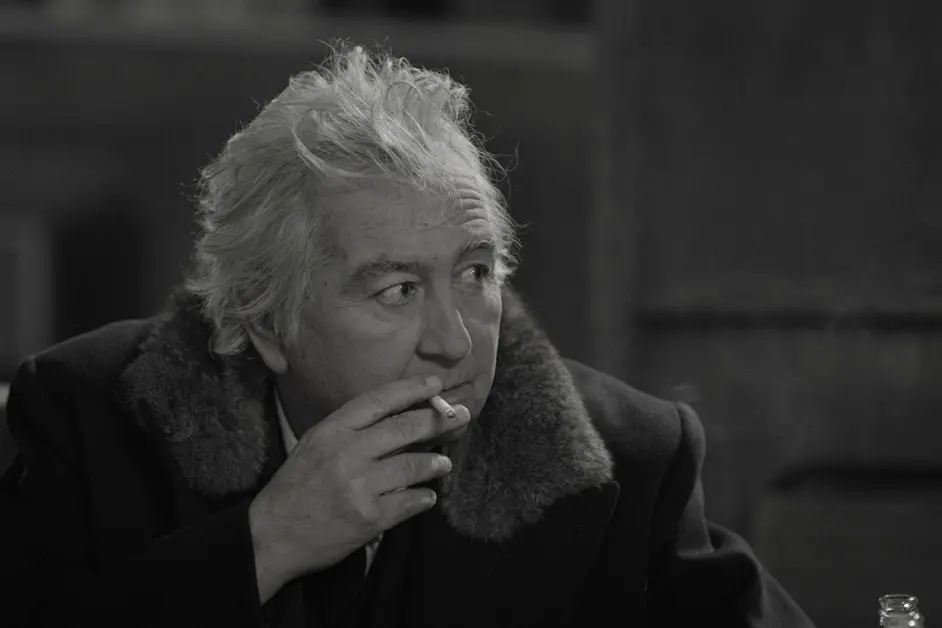

Debutto alla regia di Umberto Contarello, L’infinito è un film che si specchia nel volto del suo autore: stanco, elegante, ironico, e tragicamente consapevole. Dopo anni di scrittura al fianco di Paolo Sorrentino, Contarello prende il timone e lo fa con un’opera dichiaratamente autobiografica, un racconto disilluso, sospeso tra malinconia e autoanalisi, dove l’autore stesso si mette in scena nei panni di Umberto, per gli amici Umbe, un ex sceneggiatore di successo naufragato in un’esistenza stanca e frammentata.

Umberto trascorre le sue giornate come un’ombra: vaga per una Roma notturna e svuotata, osserva da lontano la figlia che non riesce a raggiungere, si rifugia in locali decadenti e si aggrappa a dialoghi brillanti con il suo eccentrico maggiordomo Lucas. Aiuta una giovane autrice a costruire una storia, prova a riconnettersi con vecchi amori e riceve la visita di un ragazzo che cambia il corso dei suoi giorni con una rivelazione inattesa. Tutto si tiene in una spirale narrativa senza un reale centro, dove le scene sembrano suggerire più che spiegare, evocare più che raccontare.

Questa erranza esistenziale è resa con una regia minimalista: camera fissa, pochi movimenti, un bianco e nero che si sporca occasionalmente di rossi simbolici. La fotografia di Daria D’Antonio è intensa, mentre le musiche di Danilo Rea accompagnano senza mai sovrastare. C’è una bellezza ricercata, ma non ostentata. Il tutto gravita attorno a un personaggio in crisi che riflette, spesso con parole memorabili, sul senso della scrittura, sull’irrimediabile usura del tempo e sull’inutilità (forse solo apparente) delle scene “che non servono a niente”.

Il film è disseminato di aforismi che suonano come il bilancio di una vita, a tratti lucidissimi, a tratti un po’ troppo compiaciuti: “L’amore è una cosa da giovani”, “Non ho paura di morire, ho paura di sopravvivere”. Dialoghi che diventano spesso duelli, riflessioni mascherate da battute, digressioni che si alternano tra il filosofico e il quotidiano. In certi momenti si sfiora il manierismo, in altri si tocca una sincerità commovente. Il rischio dell’autocompiacimento è sempre dietro l’angolo, ma viene parzialmente riscattato da una dose palpabile di autoironia.

Le influenze sorrentiniane sono evidenti: le suore, le notti romane, il Tevere, la stanchezza borghese, la nostalgia visiva e narrativa. Ma dove Sorrentino si concede l’onirico e l’eccesso, Contarello predilige il dettaglio sommesso, la parola che accenna più che dichiarare. Se Jep Gambardella si rifugiava nel cinismo estetico, Umberto Contarello/Umbe prova invece a rammendare le proprie relazioni, a dare un senso alle crepe familiari e affettive, forse anche a chiedere perdono.

Il film porta con sé anche un gioco meta-cinematografico: la crisi del protagonista si intreccia con quella della scrittura, quella dell’autore con quella del cinema stesso. La figura dell’Oscar vinto aleggia come un fantasma, non celebrato ma rimpianto, mentre un giovane studente bussa alla porta per accusare Umberto di retorica e vittimismo: una scena chiave che sembra voler anticipare la reazione di parte del pubblico.

L’infinito è dunque un film imperfetto ma denso, non per tutti, certamente ambizioso. Un’opera che gira a vuoto, sì, ma consapevolmente: l’otto rovesciato del titolo non è solo simbolo di possibilità, ma anche di circolarità estenuante, di un’eterna ripetizione. Eppure, qualcosa resta. Un’atmosfera, un gesto, una frase, un dolore condiviso. Forse è proprio in questa sua malinconica irrisolutezza che il film trova un suo fragile, autentico significato.

Carla Curatoli